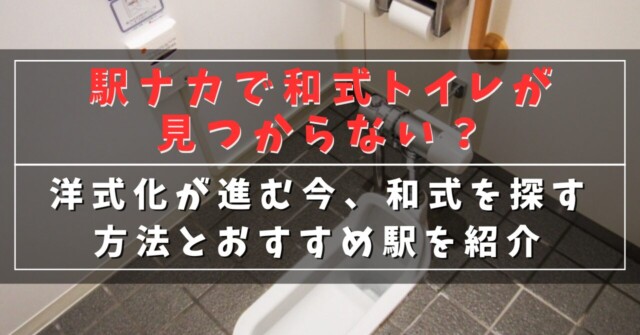

洋式トイレが主流になった今、駅構内で和式トイレを探すのはひと苦労です。

近年の駅リニューアルによって和式は徐々に姿を消し、「どこに行っても洋式ばかり」という声も少なくありません。

しかし、和式トイレが必要な人は一定数存在します。

公共トイレで座りたくない方、和式に慣れている高齢者、さらには就職・受験などで和式トイレの練習をしたい学生までさまざまです。

この記事では、駅ナカで和式トイレを探すコツ・現在も和式が残る駅・和式トイレの必要性や背景を詳しく解説します。

駅ナカで和式トイレを探す3つのポイント

1. 古い構造のトイレを狙う

駅のリニューアルが進んでいないエリアや、昭和〜平成初期に設置されたトイレには和式が残っていることが多いです。

特にホーム階段の下や端のトイレ、地下通路などは要チェックです。

これらのエリアは照明やデザインが古めで、全体的に時代を感じさせる造りの中に和式が残っているケースがあります。

また、あまり利用されていないトイレほど更新されていないことも多く、意外な穴場となっていることもあります。

2. 駅ビル内ではなく、駅構内の公共トイレを優先

駅ナカの商業施設(ルミネ、エキュート、エキナカカフェなど)は利用者の快適さを優先し、ほとんどが洋式に統一されています。

しかし、改札内や通路脇の公共トイレには和式が残っている可能性があります。

こうした公共トイレは、設備改修の予算や頻度が低い場合が多く、古いタイプのトイレが維持されていることがあります。

まずは構内案内図や現地のサインを見て「公共トイレ」と表示されたエリアを優先的にチェックしましょう。

3. 多機能トイレ・男性用個室の奥にも残っていることがある

近年ではバリアフリー対応が進み、「多機能トイレ」は基本的に洋式で整備されていますが、男性用トイレの個室に和式が1つだけ残っているというケースは今でも存在します。

例えば、個室が3つ以上あるトイレでは、そのうち1つが和式であることも。

こうした情報は現地で確認しないと分からないことが多いため、必要に応じて駅係員に直接尋ねてみるのがおすすめです。

利用頻度の低いホーム端や裏側通路にひっそりと残っていることもあります。

和式トイレが残っている駅の例(2025年時点)

●【東京駅】丸の内地下北口付近

東京駅は全体的に洋式化が進んでいますが、丸の内地下北口近くの地下トイレに和式が残っています。

このエリアは駅の再開発から取り残されている構造のままで、バリアフリー設備も十分でないため、昔ながらの和式トイレが見つかりやすい場所の一つです。

東京駅は利用者が多いためトイレのバリエーションも豊富で、探し方次第で和式が残るポイントを見つけることができます。

●【上野駅】公園口改札近く

上野駅は歴史ある駅だけあって、ホーム階や公園口方面のトイレには和式が混在しています。

構内が広く、複数の路線が乗り入れているため、改札によってトイレの種類に差があるのが特徴です。

特に公園口周辺は上野動物園や博物館などへのアクセス口として古い構造が残っており、和式トイレを見かける確率が高いエリアです。

年配の利用者が多いため、あえて和式を残しているとも考えられます。

●【大阪駅】環状線ホーム階段下の旧型トイレ

大阪駅はグランフロントやルクアの登場で近代化されていますが、環状線ホームの一部階段下に古いトイレがあり、そこに和式が残っていることがあります。

改札口によっては再整備が進んでいない箇所も多く、特にホーム中程や裏側に設置されているトイレは洋式化の波から取り残されている傾向があります。

大阪駅周辺では地下通路や連絡通路沿いのトイレもチェックポイントです。

●【静岡駅・金沢駅など地方都市の中心駅】

地方の大型駅では、一部のリニューアルされていないトイレに和式が複数設置されています。

例えば静岡駅の在来線ホームや、金沢駅の地下コンコース付近のトイレでは、改修されていない箇所に和式が残っていることがあります。

これらの駅では観光客も利用しますが、地元の高齢者ニーズも考慮されており、バランスを取って和式・洋式の両方を維持しているケースも見受けられます。

※駅構内のトイレ設備は改修により変更される場合があります。

最新情報は駅係員または構内案内図をご確認ください。

なぜ和式トイレが駅ナカから減っているのか?

● バリアフリー対応の観点

和式は足腰への負担が大きく、高齢者や障害のある方にとって使いづらいため、ユニバーサルデザインを重視する施設では洋式が標準化されています。

洋式トイレは便座の高さや手すりの設置などがしやすく、高齢者だけでなく妊婦やけが人などにも優しい設計が可能です。

さらに、駅のトイレは短時間の利用だけでなく、急病や付き添い時にも使われるため、あらゆる人が安心して使える洋式トイレが選ばれやすい状況にあります。

● 訪日外国人の増加

外国人観光客は和式トイレに慣れていないため、インバウンド対応として洋式化が急速に進行。

特に東京・京都・大阪など観光地ではその傾向が顕著です。

和式の使い方に戸惑う訪日客が多く、使用中に水が流せない、体勢が取れないといったトラブルも発生しやすいため、案内や教育コストを削減する意味でも洋式化が選ばれています。

また、ウォシュレット機能付きトイレが好評で、日本のトイレ文化の象徴として紹介されることも多く、観光PRの一環としても洋式整備が進められています。

● 清掃効率・維持管理の面

便器の構造上、和式トイレは掃除に手間がかかり、匂いも残りやすい傾向があります。

清掃スタッフの負担を減らす目的でも洋式化が選ばれています。

洋式は表面の凹凸が少なく、洗剤やブラシが届きやすいため短時間で清掃が完了しやすい設計です。

また、利用者によって汚れ方に差が出にくく、清潔さを保ちやすいのも利点です。

最近では自動洗浄や除菌機能を備えた洋式トイレも普及しており、管理者にとって維持しやすい選択肢となっています。

和式トイレが必要とされる場面とは?

近年は洋式トイレが主流となっていますが、それでもなお和式トイレが必要とされる場面は少なくありません。

たとえば、公衆トイレの衛生面が気になる方にとっては、便座に触れずに使用できる和式トイレのほうが安心感があります。

特に潔癖症の傾向がある方や、見ず知らずの人が使った便座に座ることに抵抗を感じる人にとって、和式は「触れないで済む選択肢」として重宝されています。

また、高齢の方を中心に、子どもの頃から和式トイレに慣れていて、そちらのほうが排泄時に自然な体勢をとれるという理由で使い続けている人もいます。

慣れ親しんだ姿勢のほうが体に合っていると感じる人にとっては、洋式よりも和式のほうが快適に使えるのです。

さらに、就職試験や資格試験の会場などでは、建物が古い場合、今でも和式トイレしか設置されていないことがあります。

こうした背景から、和式トイレに慣れていないと当日うまく使えず不安になるため、「あえて和式で練習しておきたい」と考える受験生や就活生も存在します。

このように、和式トイレは「慣れ」「清潔志向」「練習の必要性」など、さまざまな理由から今なお求められている存在です。

Q&A

Q. 和式トイレか洋式か、事前に見分ける方法はありますか?

A. 駅構内図やトイレ入口の表示で「和式・洋式」の記号が書かれている駅もあります。

分からない場合は駅係員に聞くのが一番確実です。

Q. 多機能トイレには和式もありますか?

A. 基本的に多機能トイレは洋式です。

和式はバリアフリーに適さないため、車椅子対応トイレに和式があることはほぼありません。

Q. 和式トイレの情報が分かるアプリはありますか?

A. 現時点で和式・洋式の種別まで明示する公式アプリは少ないですが、JR東日本アプリの構内図では一部トイレ情報を確認できます。

Googleレビューなどの口コミも参考に。

まとめ|和式トイレを探すには“駅構造と時代”を見るのがコツ

駅ナカで和式トイレを探すのは年々難しくなっていますが、ゼロではありません。

特に古い駅や改修されていないトイレ、ホーム階段下、あるいは通路の端に設置されたトイレには和式が残っているケースが多く見られます。

中には数十年手が加えられていない場所もあり、見落とされがちですが意外な発見があります。

洋式一辺倒の今だからこそ、和式を必要とする人の声は貴重です。

トイレに求めるものは人によって異なり、衛生面や体の使いやすさ、慣れといった観点から和式を選びたいという人も少なくありません。

駅で突然トイレに行きたくなっても、どこにどんなトイレがあるのか把握していなければ焦ってしまうこともあります。

だからこそ、事前に探す努力や情報収集をしておくことが、「駅でトイレに困る」ストレスを減らす最善の手段になります。

日常的に鉄道を利用する方にとって、ちょっとした知識が安心につながるのです。

✅ 和式トイレは“時代遅れ”ではなく、“必要な人のための選択肢”です。

✅ 次に駅を利用する前に、少しだけ構内図を見ておきましょう。

東京駅のトイレのコンセントについては、コチラの記事で解説しています。